Trent’anni fa cadeva il Muro di Berlino: una nazione tornava unita

di Ugo Cirilli

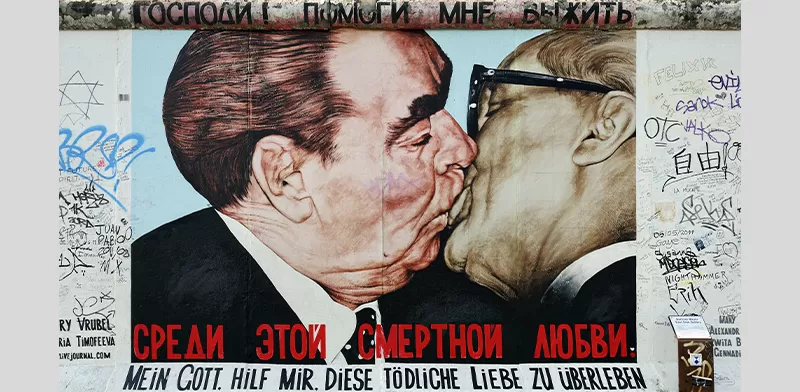

Tra i tanti oggetti collezionati al mondo, i frammenti di vecchi muri coperti di graffiti non sono sicuramente i più diffusi.

A meno che non si tratti di un muro particolare, un muro che ha visto passare la Storia con la S maiuscola segnando una svolta epocale con la sua caduta, trent’anni fa: il Muro di Berlino.

@shutterstock

Una città divisa, una nazione divisa

Il famoso Muro era stato edificato nel 1961, conseguenza della divisione territoriale e politica che caratterizzava la Germania dal 1949: da un lato la DDR o Repubblica Democratica Tedesca, nota anche come Germania Est, di orientamento socialista, dall’altro la Repubblica Federale di Germania, conosciuta come Germania Ovest e parte dell’ONU.

Una frattura nata dalla situazione successiva alla Seconda Guerra Mondiale, quando la nazione era amministrata dai vincitori. Una parte venne occupata dall’Unione Sovietica, che esigeva un notevole risarcimento per le spese e le perdite umane causate dal conflitto. Altre aree erano sotto l’influenza dell’Inghilterra, della Francia e degli Stati Uniti. Questi ultimi, nonostante la Germania fosse stata una nazione nemica in guerra, ritennero opportuno stabilire un’alleanza contro il potere sovietico. Dagli USA arrivarono così ingenti aiuti economici, pacchi di viveri, medicinali e indumenti per la parte del Paese sotto l’amministrazione a stelle e strisce. Quando le tre zone occidentali si riunirono nella Repubblica Federale nacque la contrapposizione, figlia della Guerra Fredda, tra una parte “filoamericana” e una “filosovietica”.

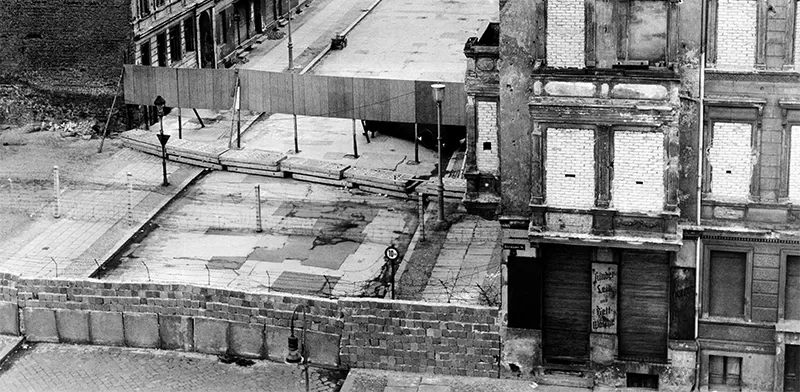

Una separazione che arrivò a dividere in due anche una singola città, appunto Berlino, facendone il simbolo della situazione.

@shutterstock

Nella DDR si verificarono notevoli flussi migratori verso l’Ovest, più ricco grazie agli aiuti americani e caratterizzato da maggiori libertà rispetto all’Est. Nella Repubblica Democratica vigeva un rigido controllo da parte della STASI, la polizia segreta che aveva spie e informatori ovunque, reclutando allo scopo anche semplici cittadini. I sospetti oppositori del governo potevano subire gravi ripercussioni sul piano lavorativo, intimidazioni, torture e carcere.

Nel 1961, per arginare il fenomeno migratorio, la DDR cambiò la sua politica in materia: venne abrogato il diritto di espatriare, atto dichiarato “fuga dalla Repubblica” e inserito nella sezione dei delitti contro lo Stato. La costruzione del Muro rappresentò la definitiva barriera, fisica e ideologica, tra le due Germanie.

Eppure, in tanti non si arresero e tentarono di fuggire, rischiando la vita.

Fughe incredibili e drammatiche

I soldati della DDR ricevettero l’ordine di sparare a chiunque cercasse di attraversare la zona di confine, dove sorgeva il muro: un’area simile a uno scenario di guerra, tra filo spinato, mine e altri dispositivi letali.

@shutterstock

La spinta verso la libertà e il benessere si rivelò però più forte della paura e i tentativi di fuga furono molti. La prima vittima fu Ida Siekman, che viveva sul confine: saltando dalla finestra si sarebbe trovata nel territorio dell’Ovest, ma morì nella caduta, nonostante le precauzioni adottate. Molti cittadini persero la vita non per un incidente, ma colpiti dal fuoco dell’esercito; si stima che il numero delle vittime sia tra 192 e 239 persone. I proiettili colpirono a morte anche bambini, ragazzi e ragazze molto giovani, a volte poliziotti e funzionari della stessa DDR che volevano abbandonare il suo clima opprimente, tentando il passaggio a Ovest.

@shutterstock

I piani per lasciare la Repubblica Democratica furono vari e talvolta sorprendenti: dalla realizzazione di tunnel sotterranei, all’uso di aerei ultraleggeri e alla mongolfiera utilizzata da Winfried Freudenberg, che precipitò oltre confine. Tra tanti drammi, circa 5000 tentativi di fuga andarono però a buon fine.

La caduta del Muro, la fine di un incubo

Era chiaro che una situazione così grave non avrebbe potuto protrarsi ancora a lungo. Nel 1989 si ebbe un ulteriore segnale di crisi, quando una folla di cittadini dell’Est scappò verso l’Ungheria, che aveva rimosso le restrizioni di confine, riversandosi nelle ambasciate della Germania Ovest a Budapest e Praga. Il malcontento era sempre più evidente e l’Ungheria aprì i confini con l’Austria: era quindi possibile accedere alla Germania Ovest attraverso un percorso nuovo.

Questa svolta probabilmente incoraggiò il dissenso e nella Germania Est si accesero le manifestazioni di protesta. La notizia di una nuova apertura del governo verso le trasferte all’ estero dei cittadini fu interpretata, erroneamente, come la fine del Muro. Una massa impressionante di migliaia persone si diresse, la sera del 9 novembre, verso la pericolosa zona di confine. Il rischio di una tragedia era alto; fortunatamente, ai soldati dei posti di blocco giunse l’ordine di ritirarsi, lasciando passare la folla. Appariva ormai chiaro che una repressione sarebbe stata impossibile.

Le due parti del Paese tornarono a unirsi, con abbracci e saluti festosi tra i cittadini dell’Est e dell’Ovest. In alcuni casi il Muro aveva perfino diviso parenti e amici, che non si rivedevano da tanto tempo. I bar nella zona di confine offrirono da bere ai presenti e, nei giorni successivi, in molti accorsero per staccare frammenti ricordo della barriera, che finì abbattuta. La svolta storica fu celebrata l’anno successivo con un grande concerto di Roger Waters, il bassista dei Pink Floyd: il famoso brano “The wall” della band inglese assunse un significato particolare.

@shutterstock

Nello stesso anno, si tennero elezioni libere e democratiche che portarono alla fine della DDR, aprendo la strada all’ unione della nazione. Del Muro rimangono i frammenti tuttora oggetto di collezionismo e, soprattutto, un monito: a volte basta una semplice barriera che divide ciò che prima era unito, per mettere a repentaglio la pace e la libertà.